매거진

슈베르트 ‘방랑자 환상곡’

책방의 방랑자

2020/6 • ISSUE 26

writerChoi Jeongdong 〈중앙일보〉 기자

슈베르트 사후 초상화로,

1846년 당시 빈의 유명인

대부분을

석판인쇄

초상으로 제작한 화가

요제프 크리후베르 Josef Kriehuber의 작품.

©IanDagnall Computing / Alamy Stock Photo

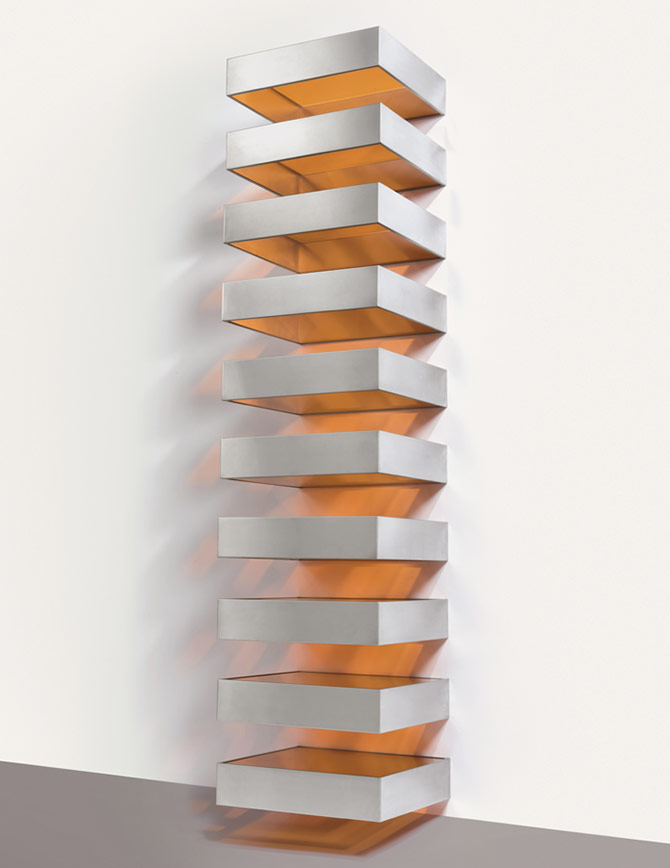

스뱌토슬라프 리흐테르가 연주한 슈베르트의

〈방랑자 환상곡〉 초반 LP.

클림트에 들어섰을 때

이 음반이 낡은 턴테이블 위에서 돌아가고 있었다.

신세계백화점 본점과 서울중앙우체국 사이에 타임캡슐 같은 공간이 있다. 회현지하쇼핑센터다. 명품이 즐비한 백화점 쇼윈도나 지척의 명동과는 분위기가 많이 다르다. 계단을 내려가면 방문객은 타임머신을 타고 반세기쯤 세월을 거슬러 여행하는 듯한 느낌에 빠진다. 어린 시절의 기억이나 빛바랜 흑백사진에 있어야 할 유물이 차례로 눈앞에 펼쳐지기 때문이다. 오래된 지폐와 우표, 털실로 짠 옷, 유성기, 진공관 전축, 필름 카메라 같은 것들이다. 자기만의 세계를 고수하는 마니아들의 사랑방 같은 동네다.

상가 가운데는 LP 가게가 모여 있다. 리빙사, 파파게노, 파스텔 등 10여 곳의 중고 레코드 가게가 어깨를 맞대고 짧지 않은 시간을 버텨왔다. 클림트Klimt도 LP 가게였다. 내 친구이기도 한 주인장 김세환은 몇 년 전 가게를 인문학 전문 책방으로 변신시키기 시작했다. 클림트는 음반 가게에서 헌 책방으로 서서히 바뀌었는데 지금은 90% 쯤 진행됐다. 아마도 변신은 이쯤에서 마무리될 것이다. 음악은 친구에게 호흡과 같기 때문이다. 하여 클림트는 현재 문학·역사·철학·종교·미술 책이 빽빽하고 그 사이사이에 알찬 음반이 보석처럼 박혀 있는 공간이 되었다.

봄비가 내리던 어느 저녁, 사무실을 나서 숭례문을 거쳐 회현동으로 향했다. 지하에 내려서자 지상의 번잡한 풍경과 소리는 사라졌다. 클림트는 먼 곳에서도 보인다. 상가 통로까지 책이 불룩하게 쌓여 있다. 매일 어디선가 새 독자를 찾아온 헌책은 책방에 쌓이고 쌓이다 통로까지 흘러나왔다. 오가는 사람들은 가던 길을 멈추고 책 더미를 오래도록 바라본다. 한 폭의 그림이다.

클림트에 발을 들여놓자 피아노 소리가 들려왔다. 이곳에는 늘 음악이 흐른다. 책의 숲 사이로 난 좁은 통로로 들어가 왼쪽으로 몸을 돌리면 가장 깊숙한 곳에 앉은 주인장이 보인다. 흐트러진 백발에 깡말랐지만 쏘듯 강렬한 눈빛을 가진 친구. 이 시 간이면 그는 맥주 한잔으로 책 먼지를 씻는다. 음악은 슈베르트다. ‘방랑자 환상곡’ D.760 2악장. 낡은 턴테이블에서 검은 레코드가 천천히 돌고 있다. 음악이 주인장을 닮았다. ‘방랑자 환상곡’ 2악장은 방랑자의 고단한 발걸음으로 시작한다. 이윽고 피아니스트의 손이 건반을 질주하면 피아노는 윙윙 스산한 바람 소리를 낸다. 작곡가는 악보에 바람을 불어넣었다. 차가운 바람에 맞서 방랑자의 회한이 끓어오르지만, 끝내 폭발 하지는 않는다.

슈베르트(1797~1828)는 방랑의 작곡가다. 방랑과 관련된 가곡을 모두 꼽자면 열 손가락이 부족하다. ‘방랑’, ‘방랑자’, ‘방랑 자의 밤 노래’, ‘고별’ 등. 그의 대표작인 연 가곡 ‘겨울나그네’와 ‘아름다운 물방앗간의 아가씨’도 처음부터 끝까지 방랑 이야기다. 그는 천재였으나 육신과 정신이 병든 채 짧은 삶 내내 방랑자로 떠돌았다.

방랑의 노래 중에서도 ‘방랑자’ D.489는 슈베르트의 자화상 같은 음악이다. 한 해에 1백 곡이 넘는 노래를 쏟아내던 1816년, 단 하룻밤에 지었다는데 의사 뤼베크가 쓴 가사가 처연하다. “태양은 차갑고, 꽃은 시들고, 목숨도 지치고 말았다. 나는 어디를 가도 낯선 나그네다.” 19세 청년이 이런 노래를 지었다.

‘방랑자’로부터 6년 뒤 슈베르트는 후원자의 의뢰를 받아 규모가 큰 피아노 음악을 지었다. 쉼 없이 이어지지만 네 악장이 뚜렷이 구분되는 독특한 형식이다. 낭만주의 피아노 음악의 선봉으로 꼽히는 이 작품은 ‘방랑자 환상곡’이라고 불린다. 슈베르트가 가곡 ‘방랑자’의 주제를 가져와 2악장 아다지오에 변주를 펼쳐놓았기 때문이다. 그 느릿하고 절망적인 선율을 잊지도 않고 다시 사용했다. 다른 악장은 분위기가 판이하다. 1, 4악장은 너무나 힘차고 3악장 프레스토는 방랑의 여운을 깨고 질주한다. 아마도 의뢰인의 주문에 따른 작곡일 것이다. 그래서 나는 ‘방랑자 환상곡’은 2악장만 듣는다. 듣다 보면 바람부는 들판에 선 방랑자가 된다. 우리는 모두 방랑자다. 나도 친구도.

음악이 흐르고, 주인장과 나는 맥주를 마시고, 손님들은 보물찾기를 한다. 책방 음주는 아무래도 이례적이지만 클림트 단골 에겐 익숙한 풍경이다. 묘한 것이 책방에 앉아 있으면 포만감과 허기를 동시에 느낀다. ‘좋은 책이 이리 많은데, 대부분 읽지 않았네….’ 마음이 조급해진다. 그런데 음악은 다르다. 좋은 음악, 빼어난 연주가 줄이라도 선 듯 차례로 날 찾아왔다. 물론 친구 덕분이다. ‘방랑자 환상곡’ 2악장의 그 적막한 경지도 그가 스뱌토슬라프 리흐테르의 연주를 들려주기 전에는 알지 못했다.