매거진

古宮에 午正이 웁니다

2020/3 • ISSUE 23

editorMoon JinheewriterKim Jangun 미술평론가 큐레이터

‘16-IV-70 #166(어디서 무엇이 되어 다시 만나랴 연작)’, 1970, 코튼에 유채, 236x172cm

김환기/환기미술관

駱駝낙타 한 마리가 한 마리의 駱駝를 쫓고 외로운 白孔雀백공작이 나래 끝에 기지개를 치면 풍경 처마 끝에서 까무라칩니다. 古宮고궁에 午正오정이 웁니다. 바나나 溫室온실에서 뚝 떨어지고 煙焰연염한 蓮연 한껏 情熱정열을 머금었고 뻐금뻐금 금붕어 물 먹습니다.

×

툭 터질 듯한 어느 날이었습니다.

김환기, ‘麗春譜여춘보 - 苑화’, 〈여성〉 5-5, 1940년 5월호

새로운 미술에 대한 열망

위 시는 김환기(1913~1974)가 아름다운 어느 봄날의 풍경과 정서를 표현한 글이다. 글 내용을 보면, 아마 그는 창경원이 되어버린 창경궁에서 이국적인 동물을 보고, 정오를 알리는 소리를 들으며 대온실로 자리를 옮겼다. 그곳에서 떨어진 바나나와 강렬하게 핀 연꽃을 본 것 같다. 그리고 아름다운 봄날에 대한 자신의 정서를 ‘툭 터질듯한’ 어느 날로 표현하고 있다.

언뜻 문체에서 한국 현대시의 출발점으로 여겨지는 시문학파의 영향을 깊이 느낄 수 있는데, 김환기가 정지용 같은 문인과도 깊은 관계를 맺었다는 사실을 안다면 그리 낯설게 느껴지지 않을 것이다. 그러나 이 시를 단순히 미술과 문학의 만남과 같은 피상적 평가로 폄하할 수는 없다. 근대라는 새로운 문명 속에서 대상과 사물에 대한 심미적 인식을 추구하고 새로운 이미지로서 그것을 재현하고자 했던 당시 모더니스트 예술가들의 열망이 서로 만나고 공유되었던 시대정신으로 이해하는 것이 좋을 것이다.

고궁에서 정오를 알리는 소리가 들린다. 고궁은 더 이상 고궁이 아니고 유원지로 변했지만, 한낮을 알리는 소리가 울렸으며, 모든 것이 터질 듯한 봄의 시간으로 나아가고 있었다. 작가로서 김환기는 늘 새로운 미술에 대한 열망과 도전을 통해 자신의 예술 세계를 향해 나아가고자 한 선구적 화가 중 한 명이다.

김환기의 예술 세계는 그가 머문 장소에 따라 나뉘는 경향이 있다. 전문적으로 미술을 공부하고 작가로 데뷔한 도쿄 시기(1933~1937), 작가로서 살아가기 위해 서울로 옮겨온 1차 서울 시기(1937~1956), 다시 작가로서 세계와 대면하기 위해 파리로 이주한 파리 시기(1956~1959) 그리고 파리에서 서울로 돌아온 2차 서울 시기(1956~1963), 1963년 상파울루 비엔날레 참가 후, 귀국하지 않고 뉴욕으로 건너가 자신의 삶을 마무리한 뉴욕 시기(1963~1974)가 그것이다. 도쿄-서울-파리-서울-뉴욕으로 이어지는 작가로서 그의 여정은 단순한 도시로 간 이동이라기보다는 어린 시절 접한 새로운 미술에 대한 열정과 추상에 대한 열망, 그리고 보편적 미술에 대한 자신의 도전을 함축하는 것이기도 하다. 그래서 그는 늘 한국이라는 자신의 지역적 정체성을 탐구하면서도 언제나 코즈모폴리턴으로서 보편적 예술 세계에 도전했다.

‘산월’, 1958, 캔버스에 유채, 130x105cm

김환기/환기미술관

'우주05-IV-71 #200’, 1971, 코튼에 유채, 254×254CM

김환기/환기미술관

삶의 유한성과 예술의 보편성

새로운 미술을 배우기 위해 도쿄로 건너간 김환기는 제도화된 미술보다는 보다 자유롭고 실험적인 아방가르드 운동에 경도되었다. 큐비즘, 다다, 초현실주의 등에 영향을 받은 일본의 아방가르드 양화연구소 및 자유미술가협회를 중심으로 활동했던 그는 인상주의 이후 실험 미술의 가능성을 탐구하기 위해 노력했다. 그의 데뷔작이라고 할 수 있는 ‘종달새 울 때’(1935)는 당시 일본 재야 미술인들의 등용문이기도 했던 니카텐(二科展)에서 수상한 작품으로, 큐비즘과 미래주의의 영향을 받았으며, 이러한 화풍은 그가 수학했던 도고세이지(東鄕靑兒)의 영향이라고 할 수 있을 것이다.

‘론도’(1938)는 그의 이러한 초기 탐구의 성취를 드러내는 대표작이다. 제목이 암시하듯 반복되는 주제 속에서 다른 변이들이 색과 평면, 그리고 리듬감을 시각적으로 드러낸다. 이 작품을 통해 한국미술이 본격적인 추상의 세계로 들어섰다고 해도 과언이 아닐 것이다. 새로운 미술과 조형에 대한 열정은 해방 이후, 1947년 ‘신사실파’를 결성하는 데서도 확인할 수 있다. 신사실파는 김환기를 중심으로 유영국, 이규상, 장욱진, 백영수, 이중섭 등이 함께하고 1953년까지 활동한 미술 그룹으로, 외형적 세계에 머무르지 않고 추상을 기반으로 한 새로운 조형 의식을 만들어가고자 노력했다. 이들은 새롭게 인식한 전통과 자연, 그리고 사물에 대한 인식을 바탕으로 미술의 자율성을 확장하고 보편적 언어로서 조형 세계를 구축하고자 노력했다.

이 시기에 김환기는 자신이 즐기고 아끼던 도자기, 특히 조선시대 달 항아리를 중심으로 다양한 전통 기물과 자연에 대한 탐구를 보여준다. ‘영원의 노래’(1957), ‘산월’(1958), ‘운월’(1963) 등은 서구적 의미의 추상미술 개념을 어떻게 지역적인 것과 결합함으로써 새로운 조형적 실험을 보여줄 것인가를 진지하게 고민한 흔적이다. 그는 이러한 노력을 파리에서 본격적으로 펼쳐 보이고자 했지만, 그것이 좌절되어 서울로 돌아온다.

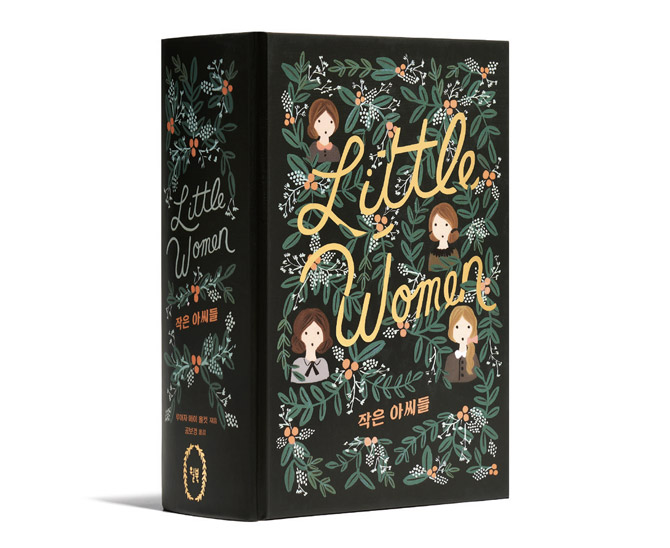

김환기는 1963년 상파울루 비엔날레에 참가하고 회화 부문 명예상을 받은 후 한국으로 돌아가지 않고, 자신의 예술을 본격적으로 탐구하기 위해 뉴욕으로 향했다. 그는 그곳에서 당시 뉴욕의 실험 미술이라고 할 수 있는 플럭서스나 개념 미술과는 거리를 두는 한편, 제도권에서 심도 있게 다루던 추상미술의 보편성에 보다 매진한다. 그는 점차 구상적인 것을 지우고, 점, 선, 면을 토대로 평면성의 해체와 구성을 통해 보편적이고 심미적인 세계에 몰입한다. 이시기 그의 대표작은 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’(1970)다. 캔버스에 푸른색 점이 찍히고 번지며 중첩되는 과정이 촘촘히 드러나는 이 작업을 통해 삶의 유한성과 예술의 보편성을 향한 작가의 성찰을 확인할 수 있다. 이 작업이 단순히 문학적, 시각적 서정에 머물지 않고, 우주적 질서와 광활함으로 나아가고 있음은 ‘우주05-IV-71#200’(1971)에서 본격적으로 확인할 수 있다.

정오를 알리는 소리가 들렸고, 그는 터질 듯한 벅찬 감격으로 봄을 맞이했다. 그리고 예술가의 그 감격은 무수한 점으로 영원히 우주에 공명한다.