매거진

음악으로 완성한다

2020/3 • ISSUE 23

writerChoi Jeongdong <중앙일보> 기자

©MANDY DISHER / GETTY IMAGES

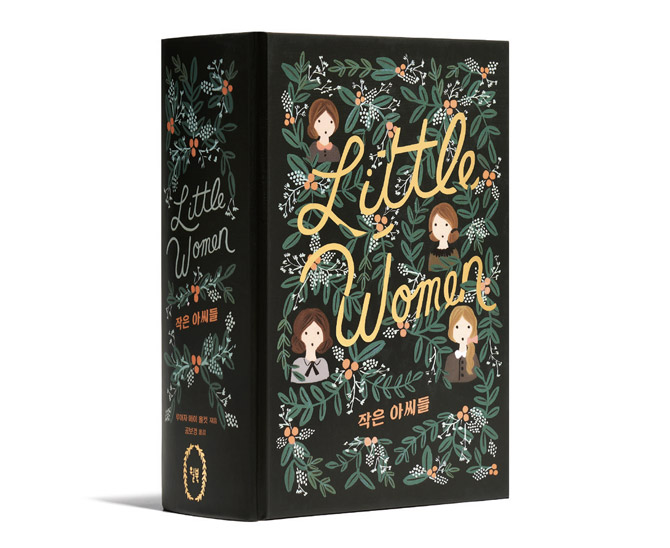

당대 국악 명인들이 자발적으로 모여 빚어낸 위대한 기록으로 정음회 등 후학의 모범이 됐다. CD로도 발매됐다.

영각影閣 뜰에 탐매객이 그득하다. 늙은 매화나무는 멀리서는 가지가 텅 빈 것 같았으나 가까이 다가가니 가지마다 붉은꽃 몇 송이를 터뜨려 놓았다. 불타오르는 만개보다 오히려 귀하다. 며칠만 일렀다면 꽃은 볼 수 없었을 것이다. 조바심 내며 먼 길 달려온 보람이 있다. 눈을 감으니 아찔한 향기가 코끝을 스친다. 날씨 풀리면 봄꽃은 다투어 피지만 겨울 끝에 처음 맞이하는 꽃은 언제나 신비롭다. 절을 감싼 산봉우리 둘러보니 푸른 빛이라곤 없다. 아직 겨울이다.

통도사를 품은 산은 영취산靈鷲山이다. 오래전 처음으로 일주문을 들어서며 ‘영취산통도사’ 현판의 독수리 취鷲를 보고 히말라야 설산의 조장鳥葬을 떠올렸다. 독수리가 시신을 파먹어야 고인의 영혼이 하늘나라로 간다는 장례 풍습 말이다. 그런데 과연 그랬다. 영취산은 원래 인도 마가다국에 있는 산으로 부처가 법화경을 설법했던 곳이다. 그 산에는 영험한 독수리가 있어 죽은 자의 장례를 치러주었다고 한다. 그래서 그 산이 신령스러운 독수리, 즉 영취산으로 불렸다는 것이다. 인도의 영취산은 불교와 함께 한반도로 들어와 절이 깃든 여러 산의 이름이 됐다(통도사의 영취산은 2001년 이후 영축산으로 부른다).

부처가 영취산에서 제자와 대중에게 한 설법, 영산회靈山會는 여러 갈래의 불교문화를 낳았다. 한 송이 연꽃을 든 부처와 제자 가섭 사이에 오간 깨달음이 ‘염화미소拈華微笑’다. 설법 정경을 그린 ‘영산회상도’는 불교미술에서 중요한 장르다. 법당의 석가모니불 뒤 탱화가 ‘영산회상도’다. 음악도 있다. ‘영산회상불보살’ 일곱 글자를 암송하는 음악이 불교 의식에서 연주됐다.

이 음악이 17세기 이후 가사가 떨어져 나가고 조선 선비들이 즐겨 연주한 실내악곡 ‘영산회상靈山會相’으로 발전했다. 재미있는 것은 공맹의 나라 조선에서 불교 음악이 제목 그대로 사대부의 안방에 자리 잡았다는 것이다. 의외의 유연함이다.

현악영산회상은 거문고, 가야금 등 현악기가 중심이 되고, 관악영산회상은 피리, 대금 등 대나무 악기가 주역이다. 이들은 모두 아홉 곡 또는 여덟 곡의 모음곡으로 이루어지는데 쉬지 않고 연주된다. 느리게 시작해 점점 빨라지며 완급이 되풀이되지만 산조의 휘모리, 단모리처럼 극단적으로 속도를 내지는 않는다. 알아채기 힘들 정도로 조금씩 속도를 높여 정점을 이루곤 곧 의연하게 마무리한다. 소나무 가지를 스치는 바람 소리, 계곡을 흐르는 맑은 물을 닮았다. 그리하여 풍류風流라고 부른다.

나는 국립국악원 악사들이 연주한 〈영산회상〉 음반을 오래 소장했다. 가끔 의무감이 발동해 턴테이블에 올렸으나 곧 내리고 말았다. 서양 클래식에 익숙한 귀에 국악 어법이 익숙하지 않았기 때문이다. 얼마 전 정농악회가 1980년에 녹음한 LP 전집을 구했는데, 듣자마자 깊이 빠져들었다. 현악영산회상 초입에서 둥두둥 거문고가 길을 열고 곧 관현악 합주가 시작됐는데 누군가의 버선발이 내 방 문지방을 살며시 넘어오는 것 같았다. 명주실과 오동나무, 대나무의 어울림이 처음으로 가슴에 스며들었다. ‘영산회상’은 그렇게 내 음악이 되었다. 국립국악원도 최고의 전문가 집단이니 그들의 연주가 부족했을 리 없다. 다만 그들은 공공 기관이고 정농악회는 명실상부 명인들의 자발적 모임이라는 차이가 있다. 대금의 김성진, 아직도 현역인 피리의 정재국 선생 등이 초기 멤버였다. 모임의 이름(正農樂會)은 ‘바른음악을 일군다’는 뜻이다.

조선 선비들은 퇴청을 하면 악기를 연주했다. 그들에게 음악은 필수 교양이었다. 공자도 “학문과 예의를 익히고, 음악으로 인격을 완성한다(成於樂)”고 가르치지 않았던가. 혼자서는 선비의 벗 거문고를 타고 여럿이 모이면 ‘영산회상’을 합주했다. 연주가 끝나면 학문과 인생을 논했을 것이다. 21세기의 나는 퇴근을 하면 문을 닫아 걸고 앰프에 불을 지핀다. 거문고든 영산회상이든 골라 들을 수 있다. 좀 외롭긴 하지만, 이것도 괜찮다. 눈을 감는다. 통도사 절마당의 매화 향이 스친다.