광주신세계

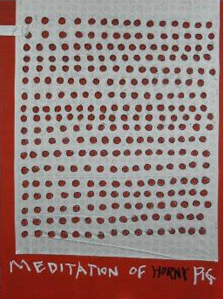

FLYING SHITS_ 최운형 개인전

2011.02.08 -

2011.02.14

-

- 참여 작가

- 최운형 Woon-hyoung Choi

2011 홍익대학교 대학원 박사과정 재학중 2007 MFA Yale University School of Art, New Haven, CT, USA 2001 BFA The School of the Art Institute of Chicago, IL, USA

전시

2010 “Synonymes” Curated by Michael Scott (Cabernet Initiative, 뉴욕 브루클린) 2008 MFA Thesis Show (예일대학교 그린홀 갤러리기타</b><br /> 2006-2007 에뽀끄지 뉴욕 특파원

- 전시 내용

-

최운형 씨가 2번째 개인전에 선보일 20여 점의 회화 속에 담긴 내용은 일상생활에 대한 자의적인 해석이며, 지극히 개인적인 역사의 재구성입니다. 연약하며 특별하지 않았던 자신에 대한 인식과 과거 발생했던 사적인 체험에 대한 부정에서 작품의 연원을 찾아 볼 수 있습니다.

고등학교 때까지 한국에서 교육받고, 예술적 소양을 미국에서 닦아 온 최운형 씨는 한국문화와 미국문화 사이에서 정체성의 혼란을 겪고 언어에 있어서도 종종 문법적 실수를 하며 소외감을 느끼곤 했습니다. 이러한 내면의 갈등들이 작품의 주제가 되었습니다. 최운형 씨는 자신이 세상을 바라보는 관점은 ‘브로큰 잉글리쉬 broken english’라고 말합니다.

최운형 씨의 작품에 담겨 있는 내용은 일상에서 느끼는 생각과 소통의 장벽으로, 커다란 캔버스 화면에 일기를 써 나가듯이 자신의 생각을 영문으로 채워나갑니다. 캔버스 화면 안에 낙서하듯 써내려 간 영문은 텍스트이기도 하고, 이미지이기도 합니다. 작가가 내면의 심정을 비꼬며 은유적으로 표현한 단어, 틀린 문장 등은 작품을 바라보는 관객에게 낯설음과 복잡함을 제공합니다. 지극히 개인적인 소통의 도구로 이용된 화면은 작가가 써내려 텍스트의 의미보다 훨씬 복잡하게 다가오며, 의도하지 않은 생각과 소통을 이끌어 냅니다.

그림이거나 혹은 사람에 따라서 텍스트로 읽어 질 수 있는 작품의 근원은 슬픔으로, 타자와의 관계에서 오는 불신, 작가 자신에 대한 애증에서 시작됩니다. 어떤 관점에서는 의미를 알아도 어렵고, 어떤 관점에서는 너무 간단하고 쉬운 작품입니다. 이러한 이중성이 작가가 꿈꾸는 소통인 것입니다 대학교 학부시절부터 10년이 훌쩍 넘는 시간 동안, 현대미술의 심장이라고 할 수 있는 미국에서의 생활과 대표적인 개념미술가 멜 보크너 (Mel Bochner), 미국의 대표적인 추상화가 피터 핼리(Peter Halley), 미국인 최초 베니스비엔날레 예술감독 이었던 로버트 스토(Roberty Storr) 등에게 미술교육을 받으며 만들어진 최운형 씨의 작품 세계는 지극히 미국적이면서도, 한국인의 정서가 깊게 배어 있습니다.

-

- 참여 작가

- 최운형 Woon-hyoung Choi

2011 홍익대학교 대학원 박사과정 재학중 2007 MFA Yale University School of Art, New Haven, CT, USA 2001 BFA The School of the Art Institute of Chicago, IL, USA

전시

2010 “Synonymes” Curated by Michael Scott (Cabernet Initiative, 뉴욕 브루클린) 2008 MFA Thesis Show (예일대학교 그린홀 갤러리기타</b><br /> 2006-2007 에뽀끄지 뉴욕 특파원

- 전시 내용

-

최운형 씨가 2번째 개인전에 선보일 20여 점의 회화 속에 담긴 내용은 일상생활에 대한 자의적인 해석이며, 지극히 개인적인 역사의 재구성입니다. 연약하며 특별하지 않았던 자신에 대한 인식과 과거 발생했던 사적인 체험에 대한 부정에서 작품의 연원을 찾아 볼 수 있습니다.

고등학교 때까지 한국에서 교육받고, 예술적 소양을 미국에서 닦아 온 최운형 씨는 한국문화와 미국문화 사이에서 정체성의 혼란을 겪고 언어에 있어서도 종종 문법적 실수를 하며 소외감을 느끼곤 했습니다. 이러한 내면의 갈등들이 작품의 주제가 되었습니다. 최운형 씨는 자신이 세상을 바라보는 관점은 ‘브로큰 잉글리쉬 broken english’라고 말합니다.

최운형 씨의 작품에 담겨 있는 내용은 일상에서 느끼는 생각과 소통의 장벽으로, 커다란 캔버스 화면에 일기를 써 나가듯이 자신의 생각을 영문으로 채워나갑니다. 캔버스 화면 안에 낙서하듯 써내려 간 영문은 텍스트이기도 하고, 이미지이기도 합니다. 작가가 내면의 심정을 비꼬며 은유적으로 표현한 단어, 틀린 문장 등은 작품을 바라보는 관객에게 낯설음과 복잡함을 제공합니다. 지극히 개인적인 소통의 도구로 이용된 화면은 작가가 써내려 텍스트의 의미보다 훨씬 복잡하게 다가오며, 의도하지 않은 생각과 소통을 이끌어 냅니다.

그림이거나 혹은 사람에 따라서 텍스트로 읽어 질 수 있는 작품의 근원은 슬픔으로, 타자와의 관계에서 오는 불신, 작가 자신에 대한 애증에서 시작됩니다. 어떤 관점에서는 의미를 알아도 어렵고, 어떤 관점에서는 너무 간단하고 쉬운 작품입니다. 이러한 이중성이 작가가 꿈꾸는 소통인 것입니다 대학교 학부시절부터 10년이 훌쩍 넘는 시간 동안, 현대미술의 심장이라고 할 수 있는 미국에서의 생활과 대표적인 개념미술가 멜 보크너 (Mel Bochner), 미국의 대표적인 추상화가 피터 핼리(Peter Halley), 미국인 최초 베니스비엔날레 예술감독 이었던 로버트 스토(Roberty Storr) 등에게 미술교육을 받으며 만들어진 최운형 씨의 작품 세계는 지극히 미국적이면서도, 한국인의 정서가 깊게 배어 있습니다.